2025-07-24 鹈鹕全面客户体验管理 | 作者:邢焱

随着大家对客户体验认知的不断深入,我们逐渐意识到:产品与服务质量是客户体验的底线,而真正的体验,是在这一底线上展开的价值进化过程——从感官触发,到情绪共振,最终走向价值认同。

基于这一理解,我们将推出以《Beyond CX:客户体验的进化与超越》为主题的系列文章,旨在重新理解客户体验的本质:体验不是感觉的堆叠,而是贯穿营销、销售、使用、服务等全过程的心理结构设计。它是一种系统性认知建构过程,连接客户的感知、情绪与价值评估,从而形成可持续的品牌关系。

“服务是序章,体验是结构,技术是通路”——这是我们理解未来客户体验的核心逻辑。

在我们《Beyond CX:客户体验的真相:不是感动人,而是构建价值结构》一文中提出,客户体验管理的核心,不是制造一次次令人感动的瞬间,而是系统性地构建客户认知中的价值结构。真正优秀的客户体验,不是“被看见”,而是“被认为有价值”。

那么问题来了:客户对产品、服务、交互乃至品牌的价值认知,是如何产生的?这一认知是纯感性的吗?是不可控的吗?答案是:这种认知是纯感性的,但是并不是不可控的!换句话说,客户不是感受到事实,而是感知自己对事实的理解。

所以,当我们提到客户体验优化或者设计时,我们谈的不仅仅是“服务内容”或者“产品结构和和功能”这么直观的事实,而是客户感知的结构化设计。本篇将从“客户感知”入手,探讨体验优化和设计真正的起点。

客户体验管理中最大的误解之一,是将客户的反馈视为“对事实的反映”。但心理学告诉我们,感知本质上是被加工过的现实。举两个常见例子:

这说明:客户对体验的感知,并不等同于服务行为本身,而是等同于他们如何理解和解释这个行为。企业不可能控制客户的情绪反应,但可以控制影响这种反应的“感知结构”。

客户的体验感知并非一团混乱的情绪反应,而是有结构、有逻辑的。我们可以将“感知结构”拆分为三个基本维度:感知线索、心理预期、情境语境。

感知线索设计(Perception Cues)

视感知线索是客户在体验过程中被动接收到的“提示物”——这些信息线索引导客户认知当前正在发生什么,并赋予它意义。例如:

没有这些线索,客户往往会陷入“不确定”和“无控制”的状态,进而引发负面情绪。

小知识:人类对“确定性”和“可控性”的需要,源于进化中的生存本能。在不确定的环境中,预测风险、掌控未来能显著提升生存机会。在过往的很多心理学、行为学研究中,普遍达成共识——人类天生倾向于寻求秩序、规律和掌控感。大家如果感兴趣可以看看丹尼尔·卡尼曼的《思考:快与慢》,搜一下丹尼尔·艾尔斯伯格在1961年做的实验,提出的“艾尔斯伯格悖论”,即人是模糊厌恶的。

心理预期管理(Expectation Management)

客户对产品、服务、交互乃至品牌的满意度,大多来源于“实际体验”与“心理预期”的差距,而非体验本身的绝对值。例如:

体验不是改变事实,而是调整预期。

小知识:客户期望值来源于四个方面:1、社会经济整体发展水平,这是一个大背景,潜移默化植入在人的大脑中。比如说移动支付已经非常普遍,那么客户就会认为移动支付是自然存在的,当他购买商品或者服务时就认为这是默认有的;2、同业水平,客户如果享受过同业的产品或者服务,就会有个潜在的对比和预期;3、曾经听说过的与品牌相关的故事和事件,及品牌对外宣传的承诺等;4、历史活动记忆。这是客户曾经与企业进行过某种连接,会把历史活动的感触无形中变成这次连接的对比基准。这四点共同组成了客户的期望值。

情境语境匹配(Context Matching)

“情境语境匹配”指的是:企业在不同场景中提供的体验,必须与客户当下所处的心理状态、角色身份与环境氛围相契合,否则即使是再好的产品,再优质的服务也可能引发负面感知。例如:

我们可用“客户身份 × 情绪状态 × 情境类型”的三维模型来识别匹配关系(如下表):

如果产品信息或者功能、服务方式与这三个维度发生冲突,就容易引发“感知违和”或“激发不良情绪”的反应。

路径一:构建“感知触点地图”

感知触点地图不同于传统旅程地图,它不仅记录客户与企业互动的路径(如注册、下单、付款、售后),更强调每一个环节中客户主观的“感知风险”与“感知价值”。构建方式:

案例:星巴克移动点单流程的感知触点优化

路径二:打造全旅程“体验构造脚本”

企业常误以为“体验设计”只是服务人员的一句话术、一个笑容,其实客户体验不是碎片化的接触点感受,而是一个完整旅程中的连续感知结构。因此,我们需要构建贯穿客户全旅程的体验构造脚本。

体验构造脚本是一套围绕客户心理路径,设计并管理企业在客户旅程中所呈现的感知线索、行为节奏、情绪引导和价值表达的整体性机制。它包含路径、语言、动作、展示、提示、节奏、信息透明度、处理方式、反馈及补偿机制等多层面内容。

如何打造企业级“全旅程脚本体系”?

1、明确每个客户旅程节点的心理需求。例如:进店→被关注;使用中→能掌控;遇到问题→被理解、能解决。

2、用统一体验语言体系贯穿(路径+语言+动作+非语言信号)

3、设计内在情绪节奏,而不仅仅设计流程。在传统服务流程设计中,企业更关注流程是否顺畅、信息是否完整,但忽视了客户在整个过程中情绪是波动的、阶段性的。真正优秀的体验脚本,应该能够识别并引导客户在旅程中自然发生的情绪变化结构,用设计手段在关键节点干预负面情绪、增强积极情绪,从而提升整体体验质量。换句话说:流程是外在顺序,情绪才是内在节奏。

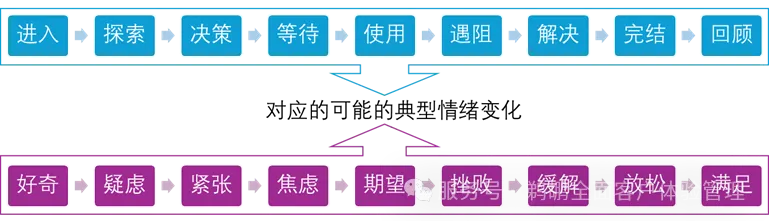

示例:客户旅程中的典型“情绪结构变化”路径:

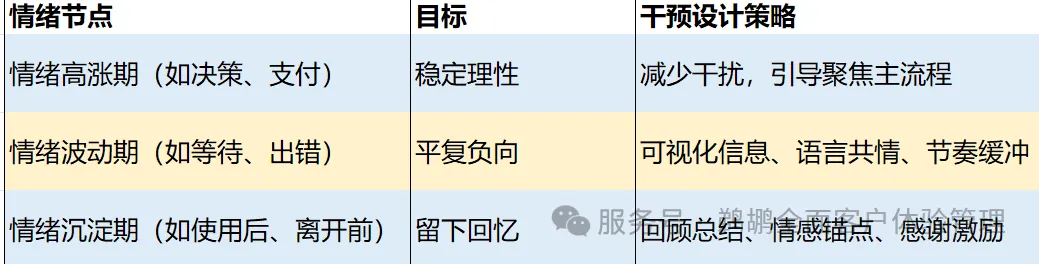

【三个典型情绪变化干预设计】

场景1:银行业务办理中的“焦虑 → 安心”转场

传统设计:客户取号后等待叫号,期间无提示、无陪伴

体验脚本设计:

场景2:互联网订餐过程中的“期望 → 焦急 →满意”节奏设计

传统流程:下单后客户只能等待

体验脚本设计:

场景3:客户在APP上遇到问题后的“挫败 → 安抚 →信任修复”

传统设计:系统报错+冷冰冰提示“请稍后再试”

体验脚本设计:

小贴士:三类情绪干预脚本设计策略:

4、为所有角色定义“角色化体验剧本”。不同岗位都承担“客户感知的传播者”角色,例如:营业厅安保人员也是“安心感建构者”。

路径三:用数据驱动“感知优化”

体验优化不应只靠主观感受或管理层判断,而应基于客户真实反馈数据中的情绪模式、投诉频点、触点满意度来识别并修复负面感知源。方法流程:

案例:某电信运营商套餐变更流程优化

数据发现:

优化措施:

优化后:

启示:真正影响客户满意度的,不是流程步骤的数量,而是客户在过程中“感知到了什么”。

客户体验的优化,不应停留在服务动作或流程顺畅的表象上,而应深入客户感知的结构系统,从认知、情绪到行为路径进行系统性设计。

“感知触点地图”,通过识别客户旅程中关键感知节点,强化显性线索与提示设计,帮助客户减少不确定性、增强控制感,适用于新服务上线或流程优化前的体验布局阶段;

“全旅程体验构造脚本”,以客户的情绪节奏为主线,构建贯穿整个旅程的路径、语言、行为和感知一致性机制,不仅提升体验的一致性,更能在关键转场节点引导客户情绪,建立信任感与心理安全感;

“数据驱动优化”,依托客户主观反馈数据,系统性识别体验痛点并关联到具体触点,实现从问题识别到体验闭环的改进逻辑,尤其适用于大规模运营与数字化体验提升。

这三条路径相互补充,构成从“结构化设计”到“情绪引导”,再到“数据驱动”的体验优化闭环,帮助企业真正实现“从客户感知出发”的战略落地。唯有如此,客户体验才能成为企业可持续竞争力的核心之一。

本文为作者原创文章,欢迎转发分享。

转载时需在文章开头注明作者和“来源:鹈鹕全面客户体验管理(微信号:CEM-tihu)”,文字颜色为黑色,且不得修改原文内容。

欢迎小伙伴投稿合作,具体请联系:易女士 Yiml@tihu.com.cn